Великие сёстры Милосердия

| Сайт: | Электронная образовательная среда ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" |

| Курс: | МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела |

| Книга: | Великие сёстры Милосердия |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Пятница, 27 Февраль 2026, 19:43 |

Описание

В данной Книге вы можете познакомиться с судьбами и историями подвига сестёр милосердия разных веков. Размещённый материал поможет вам подготовиться к формированию тематических презентаций, в рамках СРС ( самостоятельной работы студента).

Оглавление

- 1. Екатерина Десницкая: принцесса Таиланда

- 2. Римма Иванова: «Ставропольская дева»

- 3. Кэт Марсден: « Ангел божественных помыслов»

- 4. Даша Севастопольская

- 5. Наталья Борисовна Шаховская

- 6. Флоренс Найтингейл: « Леди с лампой»

- 7. Екатерина Александровна Хитрово

- 8. Екатерина Михайловна Бакунина

- 9. Елизавета Карцева

- 10. Ольга Терехова

- 11. Зинаида Туснолобова- Марченко

1. Екатерина Десницкая: принцесса Таиланда

Екатери́на Ива́новна Десни́цкая (27 апреля 1886, Луцк — 3 января 1960, Париж) — русская дворянка, участница русско-японской войны и кавалер Георгиевского креста (1904); жена сиамского принца Чакрабона (в 1906—1919 годы). История их любви описана в нескольких литературных произведениях.

Отец умер, когда Кате было 2 года. Вместе с матерью и старшим братом Иваном жила в Киеве. Училась в Фундуклеевской женской гимназии (окончила её в 1904 году).

После смерти матери (1903) жила с братом, студентом университета, в Санкт-Петербурге. Окончив курсы сестёр милосердия, отправилась на Дальний Восток, где шла русско-японская война. Возвратилась оттуда с тремя наградами, включая Георгиевский крест (Десницкая была одной из четырёх женщин, получивших Знак отличия ордена святого Георгия во время Русско-японской войны) и медали на владимирской и анненской лентах.

В 1904 году Десницкая познакомилась с сиамским принцем Чакрабоном (вторым сыном короля Рамы V), который получал военное образование в Санкт-Петербурге, был выпускником Пажеского корпуса(1902).

В 1906 году вышла за него замуж. Венчание состоялось в Константинополе в греческой церкви Святой Троицы.

«Дорогой Ваня… Если бы ты знал, что это за прекрасная, честная, добрая личность. Конечно, многие, говоря о моем замужестве, упоминают только о богатстве и роскоши, а о счастии молчат, но я скажу, что больше любить, понимать и уважать друг друга невозможно, и никому не желаю лучшей семейной жизни. Так люблю его, как даже и не думала», — писала Екатерина своему брату о чувствах к мужу. Сиамская королевская семья вначале холодно приняла брак, а принц был исключён из числа наследников престола.

28 марта 1908 года у супругов родился сын, которого назвали Чула (th:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์). После рождения ребёнка опала Чакрабона прекратилась. Екатерина сделала всё, чтобы вписаться в новую жизнь: выучила тайский язык, уважала обычаи, наладила добрые отношения со свекровью.

В 1910 году король Чулалонгкорн, отец Чакрабона, умер; королём стал Вачиравуд, бездетный старший брат Чакрабона, назначивший его наследником престола.

В 1919 году брак Екатерины и Чакрабона распался. Причиной тому стала двоюродная племянница Чакробона — Чавалит, которую он захотел сделать своей второй женой. Екатерина боролась за свой брак: «Прошу об одном — о сочувствии. Думай обо мне, как о больной, единственным лекарством для которой являешься ты… Я все ещё люблю тебя», — писала она мужу. Однако становиться третьей лишней гордая женщина не собиралась.

В 1919 г. уехала в Шанхай, где поселился её брат и была большая русская диаспора. Позднее вышла замуж за американца Гарри Клинтона Стоуна. Впоследствии они переехали в Париж, где Десницкая провела остаток жизни.

Один только раз к ней привезут её единственную внучку — Нарису Чакрабон (р.1956), дочь её сына Чулы и его жены англичанки Элизабет Хантер. В 1995 году Нариса Чакрабон в соавторстве с Айлин Хантер (своей тёткой по материнской линии) выпустит книгу «Катя и принц Сиама».

Нариса поддерживает хорошие отношения со своими кузенами из рода Десницких в Париже и Санкт-Петербурге. Её сын, правнук Екатерины — известный в Таиланде и за его пределами музыкант и композитор Хьюго Чакрабон Леви, женат на тайской актрисе Тасанавалай Онгартиттичай.

Источник: Википедия

2. Римма Иванова: «Ставропольская дева»

«Ставропольская дева», «героиня долга», «женщина без страха и сомненья» — такими словами характеризовали современники юную сестру милосердия Римму Иванову, единственную в истории России женщину ‒ кавалера ордена Святого Георгия, не имевшего офицерского звания.

Римма Михайловна Иванова родилась 15 июня 1894 года в Ставрополе в семье казначея духовной консистории. Окончив курс Ольгинской женской гимназии она стала учительницей в земской школе села Петровское. Молодая учительница мечтала продолжить свое образование, но планам этим не суждено было сбыться — в 1914 году началась война с Германией.

Долго не раздумывая, в первые же дни войны Римма записалась на кратковременные курсы по подготовке медицинских сестер, по окончании которых была направлена в епархиальный лазарет. Но чем дольше Римма работала в госпитале и чем больше слушала рассказы о тяготах фронтовой жизни и страданиях раненных на передовой, тем сильнее становилось ее желание быть с действующей армией. И в январе 1915 года, несмотря на протесты родителей, Римма добровольно отправилась на фронт, в 83-й Самурский пехотный полк, который до войны дислоцировался в Ставрополе. Остаться при полковом лазарете она наотрез отказалась и, коротко остригшись, под именем санитара Ивана Иванова отбыла на передовую. Когда же тайна юного добровольца была раскрыта, Римма продолжила службу под своим настоящим именем.

Отважная сестра милосердия бросалась в самое пекло боя, туда, где она была так необходима раненным воинам. Вскоре она стала любимицей полка. Благодарные солдаты и офицеры, окруженные ее заботой, не могли ей нахвалиться. Доблесть и мужество Риммы Ивановой при спасении раненых были отмечены наградами — двумя Георгиевскими медалями и солдатским Георгиевским крестом. Командир полка отмечал: «Неустанно, не покладая рук, работала она на самых передовых перевязочных пунктах, находясь всегда под губительным… огнем противника, и, без сомнения, ею руководило одно горячее желание — придти на помощь раненым защитникам Царя и Родины. Молитвы многих раненых несутся за её здоровье к Всевышнему». Солдаты же прозвали свою спасительницу «святой Риммой».

Тосковавшие по дочери родители уговаривали Римму вернуться домой и передохнуть от ужасов войны. Уступив настойчивым просьбам, летом 1915-го она взяла отпуск и приехала в Ставрополь. Но попытки родни удержать ее, не увенчались успехом — уже через месяц Римма снова отправилась на фронт, поступив в распоряжение 105-го пехотного Оренбургского полка под начало своего брата — полкового врача Владимира Иванова. Не желая «отсиживаться» в тылу, пылкая девушка попросила направить ее фельдшером в 10-ю роту, дравшуюся в это время на передовой в районе села Мокрая Дуброва Гродненской губернии.

9/22 сентября на участке, где находились позиции 10-й роты, начались ожесточенные бои. На передовые позиции полка обрушился шквал артиллерийского огня. Девушка едва успевала перевязывать раненых. Как отмечал командир корпуса генерал Мищенко, сестра, невзирая на уговоры полкового врача, офицеров и солдат, продолжала выполнять свой долг на передовой линии. Враг напирал и почти вплотную подошел к русским окопам. Силы роты были на исходе. Оба офицера были убиты. Отдельные солдаты, не выдержав натиска неприятеля, поддались панике. Тогда Римма выскочила из окопа и с криком «Солдаты, за мной!» бросилась вперед. За отважной сестрой милосердия ринулись все, кто еще был способен держать оружие в руках. Отбросив противника, русские солдаты ворвались во вражеские окопы. Но радость успешной контратаки была омрачена — немецкая пуля тяжело ранила находившуюся в первых цепях Римму. Скончалась героиня славной смертью храбрых на передовой линии 105-го полка, оплакиваемая солдатами и офицерами. Ей был всего лишь 21 год…

По инициативе личного состава полка на имя Императора Николая II было направлено ходатайство о награждении Риммы Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Царь оказался в непростом положении — это был сугубо военный орден, которым награждались исключительно офицеры. Лишь одна женщина в России ранее была удостоена Военного ордена — его учредительница Екатерина II. Однако Государь решил сделать исключение. Несмотря на то, что Римма Иванова не только не была офицером, не являлась дворянкой, но вообще не имела никакого воинского звания, Царь подписал именной указ о награждении. Таким образом, Римма Иванова стала первой и единственной русской подданной, награжденной орденом святого Георгия за 150 лет его существования.

Похоронили Римму Иванову в родном Ставрополе, в ограде Андреевской церкви воздав ей воинские почести. Великий князь Николай Николаевич прислал на могилу Риммы серебряный венок, перевитый Георгиевской лентой. А протоиерей Симеон Никольский, обращаясь к горожанам, сказал: «…Сестра милосердия стала предводителем воинства, совершила подвиг героя… Город наш, город Ставрополь! Какой славы сподобился ты! Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира…»

Сама же Римма в последнем письме к родным оставила такой завет: «Мои хорошие! Если любите меня, то постарайтесь сделать так, чтобы исполнилось мое желание: молитесь Богу, молитесь за Россию и человечество».

Вскоре о героине сложили песню, написали посвященный ей вальс, местные власти учредили стипендии ее имени. В Вязьме был установлен памятник — стела героям войны, на одной из граней которой золотом было записано имя Риммы Ивановой. Общественность начала сбор средств на установку памятника героине в Ставрополе, но революция и гражданская война помешали воплощению этого замысла. Герои Великой войны, прозванной «империалистической», новой власти оказались не нужны. Имя сестры милосердия Риммы Ивановы, вынесшей из-под огня около шестисот русских раненых воинов, забыли. Место ее захоронения сровняли с землей, и лишь в наши дни в ограде Андреевского собора установлено скромное надгробие на предполагаемом месте ее захоронения. На здании бывшей Ольгинской гимназии появилась мемориальная доска, а Ставропольской епархией и местным медицинским колледжем учреждена премия имени Риммы Ивановой «За жертвенность и милосердие».

Источник: https://stav-history.ru/2019/01/rimma-mihajlovna-ivanova-1894-1915/

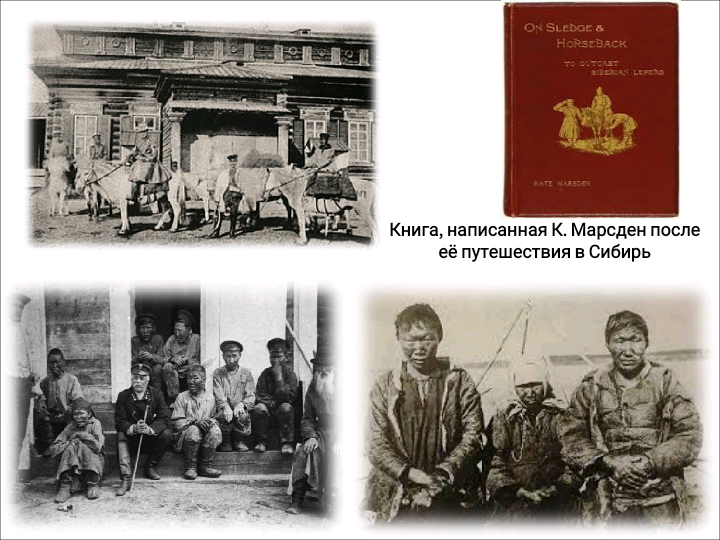

3. Кэт Марсден: « Ангел божественных помыслов»

Кэт Марсден - дочь богатого адвоката, родившаяся 13 мая 1859 года в одном из предместий Лондона в Эдмонтоне, была в семье восьмой и самой младшей. Сильно отличавшаяся по своему характеру от своих сестер и братьев, она была подвижной, жизнедеятельной натурой и простой в общении с людьми.

Самостоятельная и деятельная жизнь быстро укрепили и развили ее, так что к 16 годам она уже устроилась сестрой милосердия в госпитале недалеко от Лондона. С началом русско-турецкой войны ее вместе с несколькими сестрами милосердия направили от общества Красного креста на место военных действий. "...Во время русско-турецкой войны 1877 года оказывала помощь раненым в дунайской армии. Ухаживая за русскими солдатами, я впервые увидела двух прокаженных, то были болгары. Их состояние так глубоко тронуло мое сердце, что я тут же посвятила жизнь свою господу, прося его направить ее единственно на помощь этим несчастным из его созданий..." — писала она в своем дневнике. После, в Англии, она в ожидании часа, когда ей будет суждено исполнить свое обещание, данное господу Богу, посещала больных в Лондоне, Ливерпуле, стараясь оказать посильную помощь и утешение больным. В этот период один за другим умирают три брата и сестры. Приехав с матерью в Новую Зеландию, она получает место начальницы Веллингтонского госпиталя. Благодаря ее стараниям в Веллингтоне высокопоставленные дамы организовали общество сестер милосердия Красного креста. По возвращении из Новой Зеландии, желая узнать, как обстоят дела с прокаженными в мире, она посетила Египет, Палестину, Аравию, остров Кипр и Константинополь. «...В 1879 году в Константинополе от одного англичанина я узнала, что в Сибири, в отдаленной Якутской области, есть тоже прокаженные, использующие средство-траву, которая, по слухам, вылечивает проказу. Сознавая, как важно приобретение этого средства несчастным прокаженным по всему миру, я решилась ехать в Якутск, чтобы отыскать эту траву, потом испытать и изучить ее целебные свойства...» С этой целью в ноябре 1890 года она приехала в Санкт-Петербург и была принята Ее Императорским Величеством государыней Императрицей Марией Федоровной, супругой императора Александра III. Императрица живо откликнулась на просьбу мисс Кэт Марсден, помогла ей всем необходимым и снабдила рекомендательными письмами.

Автор макета: Лукина О.В.

Из Петербурга через Москву, не зная русского языка, эта мужественная женщина отправилась в свой далекий и опасный путь. В Самаре она познакомилась с губернатором А.Д.Свербеевым, который вручил ей рекомендательное письмо к преосвященному Дионисию, епископу Уфимскому, более сорока лет служившему миссионером в Якутской области и «имевшему непосредственное отношение с несчастными страдальцами — прокаженными». Преосвященный Дионисий после беседы вручил Кэт Марсден письмо к якутскому епископу и благословил ее на дальний путь. Путь в Якутию оказался очень трудным. Проехав сотни верст, она прибыла в Иркутск, где при участии генерал-губернатора Горемыкина ей удалось создать Комитет для оказания помощи прокаженным. Из Иркутска Марсден поплыла на «паузке».

В Якутске она посетила епископа Мелетия и при содействии губернской администрации организовала комитет помощи прокаженным. 10 июня 1891 г. мисс Марсден выехала из Якутска в Вилюйский округ в сопровождении небольшого конвоя, губернского чиновника, который говорил по-французски и мог служить переводчиком, казаков И.Прокофьева и Е.Козлова. Мисс Марсден с благодарностью вспоминала этих казаков. Прокофьев, узнав, что она едет помогать прокаженным, предложил обеспечить путников лошадьми и проводить их до самого Вилюйска. Козлов же вызвался сам сопровождать ее в места, где живут прокаженные.

Мисс Марсден говорила, что она никогда не забудет, с какой нежной заботливостью относился к ней во все время путешествия по Вилюйскому округу этот простой якутский казак. По дороге они объезжали озера и болота, заезжали в глубь тайги в поисках больных проказой. Им пришлось отыскивать прокаженных в лесу, на большом расстоянии друг от друга, а за неимением точных сведений, где они находятся, приходилось много блуждать. Число прокаженных, которых посетила она, было около 80 человек. В Вилюйске мисс Марсден встретил священник И.Винокуров, который, по общим отзывам, всегда был лучшим другом несчастных прокаженных. Он постоянно посещал их, оказывал им посильную помощь и утешал. В сопровождении отца Иоанна мисс Марсден посетила всех прокаженных Средневилюйского улуса, видела их жилища, ознакомилась с их бытом и собрала о них различные сведения. 15 июля 1891 г. мисс Марсден со своими спутниками выехала из Вилюйска к озеру Обунгда, где находилось самое большое поселение прокаженных.

Местные жители, узнав, что она едет помочь прокаженным, были так благодарны ей, что, отложив в сторону свои летние работы, принялись расчищать дорогу в тех местах, где было трудно проехать даже верхом, по болотам устраивали слеги (нечто вроде мостков). По всему пути оказывали путникам гостеприимство, прося помочь их родственникам и знакомым среди прокаженных. По прибытии к озеру Обунгда мисс Марсден раздала больным привезенные с собой запасы белья и платья. Тяжелое зрелище представляли прокаженные, многие из них не могли ходить. Но положение прокаженных на Обунгде было сравнительно лучше других – у них, по крайней мере, был крупный рогатый скот. Все прочие поселения прокаженных были гораздо в худшем состоянии. Например, в Джикимдэ и Ымычан путники посетили прокаженных, у которых не было почти никакой одежды. Мужчины, женщины и дети жили все вместе в одной юрте и были похожи на животных, нежели на людей. Столкновение с якутскими прокаженными поразило иностранку. Ни в одном уголке земли — ни в Египте, ни в Аравии, где она работала, больные не испытывали мук холода, а тут – суровые сибирские морозы и почти голые люди, спящие на земле. Горячо желая улучшить положение несчастных прокаженных, мисс Марсден сочла необходимым устроить для них колонию, т.е. такой поселок, где бы они могли составить отдельное общество и заниматься посильным трудом и в то же время могли получить необходимую медицинскую помощь. Она подыскала для устройства такой колонии удобное, подходящее место – чистое, сухое, на возвышенном берегу речки в 11 км от Вилюйска.

По ее плану колония прокаженных должна была состоять из небольших отдельных домиков для прокаженных больных и обслуживающего персонала, а при каждом домике был бы отдельный палисадник и небольшой огород. Для больных из одной семьи предполагалось отвести отдельный домик. В каждом доме должно было быть помещено до десяти прокаженных больных — мужчины отдельно от женщин. Тяжелобольным планировалось достроить две больницы — одна для мужчин, другая для женщин, с доктором и фельдшером и несколькими сестрами милосердия. Для больных легкой формы при больнице создавалась амбулатория, куда бы они приходили к доктору за советами и получали лекарства. Больные, которые в состоянии еще были заниматься каким-нибудь трудом, устраивались бы в мастерские, в которых они стали бы производить необходимые для собственного употребления предметы. Целью этих мастерских было не извлечение материальной пользы от труда больного, а дать какое-нибудь полезное занятие больному, чтобы отвлечь по возможности его внимание от своей болезни и поддерживать в нем как можно дольше бодрость духа. Для этой же цели создавался большой общий огород. Для удовлетворения духовных потребностей больных Кэт Марсден запланировала построить церковь с отдельным православным священником. Желающим учиться устраивалась школа, где могли бы учиться и взрослые, и дети. Кроме этих зданий, в проект колонии входили покойницкая, дома сестер милосердия, священника, врача и фельдшера, баня, поварня и пекарня, а в небольшом удалении от колонии устраивалось помещение, куда бы доставлялись заподозренные в проказе для исследования и определения, действительно ли они больны проказой.

Автор макета: Лукина О.В.

На устройство этой колонии планировалось затратить 90 тыс. руб., что согласно местным условиям основательно, до самых мелочей было высчитано мисс Марсден. На содержание колонии ежегодно предусматривалось 10 тыс. руб. Она была уверена, что эта сумма еще пополнится добровольными пожертвованиями. Кроме того, и администрация не осталась бы безучастной в этом деле. Главный вопрос теперь состоял в том, чтобы собрать необходимую сумму для устройства колонии. Возвратившись в Якутск, на строительство лепрозория мисс Марсден развернула кампанию по сбору средств. Здесь она продвигала проект в государственных органах, собрала первые 10 тыс. рублей пожертвований. На обратном пути по Сибири, она, где только было возможно, старалась возбудить вопрос о призрении прокаженных.

После ее приезда в Англию к 30 июня 1893 г. Лондонский комитет во главе с Марсден собрал 2400 фунтов стерлингов, большая часть которых была передана в Священный Синод для строительства лепрозория в Вилюйске. Год спустя после отъезда Кэт Марсден епископ Мелетий освятил «выселки» — поселение прокаженных. А в 1898 г. строительство колонии прокаженных было завершено. В лечебницу были назначены врач и медсестры. На средства, собранные Кэт Марсден, в колонии было построено 9 юрт для прокаженных. За больными ухаживали три сестры милосердия. Со временем возвели и церковь во имя святого Пантелеймона, покровителя больных и страждущих. Колония имела ферму, где было с десяток коров. По всей Якутской области выявлялись больные и свозились в Вилюйский лепрозорий.бходимой помощи. Ей удалось собрать несколько десятков тысяч рублей.

Колония эта просуществовала до начала 1960-х гг., а оставшиеся больные переведены в Иркутскую область. До революции Вилюйский выселок содержался на земские средства и за счет добровольных пожертвований. Расходы на довольствие одного больного составляли 100 рублей, а все содержание — свыше 200 рублей. В 1912 г. в приюте было 33 человека, а за 16 лет существования через лечебницу прошли 252 человека. Появление выселка прокаженных было актом милосердия, проявленного английской сестрой милосердия мисс Кэт Марсден, совершившей долгое и утомительное путешествие из Англии в Якутию длиной 3 тысяч верст с одной лишь целью – помочь больным проказой. В настоящее время дом престарелых и инвалидов, располагающийся на месте бывшего лепрозория, носит имя своей основательницы Кэт Марсден. Такова история создания Вилюйского лепрозория в Якутии. Найденному в Якутии в год столетия миссии милосердия мисс Кэтт Марсден алмазу весом 55,6 карат присвоено имя "Кэтт Марсден".

Август 2014 года, п.Сосновка, Вилюйского района Республики Саха( Якутия). Открытие памятника английской сестре милосердия Кэт Марсден, основательнице лепрозория для прокаженных.

Источник: https://www.yakutskhistory.net/исторические-личности/кэт-марсден/

4. Даша Севастопольская

О биографии героини, к сожалению, сведений не слишком много. Родилась в 1836 году в семье матроса Лаврентия Михайлова. Мать её умерла рано, а отец погиб в самом начале Крымской войны в Синопском бою в ноябре 1853 года. Трудное и голодное детство закалило её характер, да Дарья и от природы не была робкой.

Оставшись сиротой, семнадцатилетняя Даша совершила поступок, во многом непонятный местным обывателям: она отрезала красивую косу, переоделась в форму матроса, продала всё свое имущество и любимую корову, которая помогала ей выжить, и на все деньги купила лошадь с повозкой. Далее барышня приобрела уксус и белое полотно... Так в Севастополе вскоре появился первый передвижной перевязочный пункт. Её повозка у местных жителей с Корабельной стороны получила название «карета горя».Каждый день с утра и до ночи Даша вывозила раненых с поля боя. Для многих защитников Даша стала настоящим ангелом последней надежды. Постепенно война подступила к самому Севастополю. Началась блокада. В суровые дни обороны Даша приспособила один из городских домов под госпиталь. К ней присоединились другие женщины, которые помогали чем могли. В импровизированный госпиталь севастопольцы приносили необходимые перевязочные материалы, еду, одеяла. Настоящим ударом для Даши стала гибель её лошади, какое-то время она стала выносить раненых на себе. Выручил один из офицеров, приказавший привести ей новую лошадку. Заслуженная слава Император Николай I наградил нашу героиню золотой медалью на Владимирской ленте с надписью: «За усердие» и распорядился даровать 500 рублей серебром. Для награждения такой медалью предполагалось наличие трех серебряных медалей, но для Даши восхищённый царь сделал исключение. А ещё 1000 рублей была обещана девушке в качестве приданого «на обзаведение по выходу её в замужество».

Замечательному примеру Даши Севастопольской последовали и другие женщины города – жёны и сёстры участников обороны. Кроме Даши, такими же медалями были награждены сёстры Крыжановские – Екатерина, Васса и младшая одиннадцатилетняя Александра. По просьбе Пирогова, которому требовались профессиональные медики, в Севастополь прибыли медсёстры Крестовоздвиженской общины Петербурга. Всего прибыло три отряда сестёр милосердия. Среди них были Екатерина Грибоедова, сестра писателя Александра Сергеевича Грибоедова, Екатерина Бакунина, дочь сенатора, внучатая племянница фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, и другие.

Летом 1855 года Даша Михайлова вышла замуж за матроса Максима Хворостова и получила обещанную императором 1000 рублей. Дома своего в Севастополе у Даши не осталось, и она купила трактир в посёлке Бельбек. Однако трактирное хозяйство у неё не заладилось, и супруги переехали в портовый город Николаев. Семейная жизнь продолжалась недолго, супруги разошлись, и легендарная сестра милосердия вернулась в Севастополь. Тихо и одиноко прожила она в родных местах до конца жизни. Скончалась Дарья Лаврентьевна, по одной из версий, около 1892 года и была похоронена на кладбище в Доковом овраге. Могила её не сохранилась. На месте кладбища разбит сквер, но память о Даше Севастопольской до сих пор жива в городе русской славы. Бюст героини установлен возле панорамы «Оборона Севастополя».

(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/dasha-sievastopolskaia-milosierdiie-i-otvagha-lieghiendy-krymskoi-voiny)

5. Наталья Борисовна Шаховская

Наталья Борисовна Шаховская (1825–1906)

Во время эпидемии тифа в 1860-е годы княгиня Наталья Борисовна Шаховская, урождённая Святополк-Четвертинская, пришла в больницу к доктору Фёдору Петровичу Гаазу (6 мая 2019 года причислен к лику блаженных Католической церкви ) и попросила обучить её уходу за больными. Знаменитый московский доктор знал Наталью Шаховскую с пелёнок и даже раньше, поскольку принимал роды у её матери.

Сам Фёдор Петрович, самоотверженно служащий страдающим людям, испугался за жизнь и здоровье высокой особы и отказал молодой аристократке, сочтя её просьбу за романтический порыв. Тогда она легла в постель только что умершего тифозного больного, и так как по правилам карантина её не могли выпустить из больницы, то доктору пришлось оставить Наталью и разрешить ухаживать за больными. Болезнь тогда не коснулась Натальи Борисовны.

Учиться милосердному служению в Никольскую общину, созданную в Москве доктором Фёдором Гаазом и супругой московского генерал-губернатора княгиней Софьей Степановной Щербатовой, Наталья Шаховская пришла в 1863 году, когда ей было 38 лет. А в 1871 году, когда в Москве вновь свирепствовала эпидемия холеры, она сама создала общину сестёр милосердия во имя иконы Божией матери «Утоли мои печали».

Масштабы эпидемии были чудовищными ещё и потому, что после реформ 60-х годов в Москву в поисках заработка стекалось огромное количество ищущих лучшей доли крестьян. Община выдержала испытание холерой, росла и обустраивалась.

Княгиня щедро тратила свои средства и активно привлекала благотворителей, среди жертвователей был и Павел Михайлович Третьяков. Для строительства больницы в Москве Наталья Борисовна продала родовое имение Шаховских-Щербатовых в Серпуховском уезде – единственную недвижимость, которую она унаследовала после смерти мужа. Теперь княгиня жила в общине вместе женщинами разных сословий – от крестьянок до аристократок. Это была жизнь, полная самоотверженного труда и лишений. Многие из сестёр общины сами умирали от тифа и холеры, эпидемии которой несколько раз в те годы сотрясали Россию.

Личное бесстрашие и верность обетам крестовой сестры милосердия княгиня подтвердила участием в Сербско-турецкой и Русской-турецкой войнах 1876-го и 1877–1878 годов. А в 1892 году, когда под Нижним Новгородом вспыхнула азиатская холера, она в свои 68 лет возглавила отряд сестёр и устроила плавучий госпиталь на Волге, в четырёх верстах от города, чтобы не допустить болезнь в Нижний.

Наталья Борисовна прожила долгую жизнь, потратив все свои силы и личные средства на служение милосердия.

В советское время общину ликвидировали и организовали в её помещениях первую советскую школу медсестёр и больницу. Сегодня это Городская клиническая больница № 29 им. Н. Баумана на Госпитальной.

Источник: https://s-t-o-l.com/istoriya/kogda-medsestra-sestra/

6. Флоренс Найтингейл: « Леди с лампой»

Ф. Найтингейл родилась в 1820 г. в аристократической семье. Она получила всестороннее образование, какое тогда получали лишь мужчины. Современники отмечали, что Флоренс была очень талантливой женщиной, свои способности могла реализовать в самых различных сферах деятельности. Всю жизнь она посвятила служению людям.

В 1853 г. началась Крымская война. Когда стали известны ужасающие факты о положении раненых в военных госпиталях, расположенных в Турции, правительство Англии приняло решение организовать службу сестер милосердия во главе с мисс Найтингейл. Тщательно отобрав 20 женщин для этой миссии, Найтингейл прибыла в расположение английских войск и начала работу в госпиталях г. Скутари.

Примечательно, что в это же время (1854 г.) в Санкт-Петербурге под попечительством Великой княгини Елены Павловны была основана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которые первыми отправились на фронт для оказания помощи раненым. Руководил их деятельностью великий хирург Н.И. Пирогов. Таким образом, в обоих враждующих лагерях служили люди, спасавшие многие и многие жизни и осуществлявшие уход за ранеными.

Поначалу деятельность Флоренс встретила недоверие со стороны хирургов, но занимаемый ею официальный пост предоставлял необходимую свободу, благодаря чему она смогла проявить свой замечательный организаторский талант. Главное преимущество Флоренс заключалось в том, что она в отличие от находящихся рядом врачей-мужчин понимала: раненые нуждаются в постоянном грамотном уходе после медицинских вмешательств.

Мисс Найтингейл и ее сестры принялись за титанический труд: чистили бараки, организовывали горячее питание, перевязывали раненых, ухаживали за больными. Флоренс создала систему помощи: увеличила число палат, чтобы ликвидировать скученность раненых, организовала кухни, прачечные. Она считала, что дело сестер милосердия – спасать раненых не только физически, но и духовно: заботиться об их досуге, организовывать читальни, помогать наладить переписку с родными. 24 июня 1860 г. в Лондоне при госпитале Святого Томаса была открыта первая в мире школа сестер милосердия под руководством Найтингейл. Воспитанницы этой школы получали основательную научную подготовку. Флоренс подчеркивала, что «по своей сути сестринское дело как профессия отличается от врачебной деятельности и требует специальных знаний», что «дело управления в больницах должны взять на себя специально обученные сестры». Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что Ф. Найтингейл заложила основы менеджмента в сестринском деле.

Она подняла престиж работы сестры милосердия. Книгу Ф. Найтингейл «Заметки по уходу за больным» врачи того времени ценили очень высоко, считая ее выдающимся учебным пособием. До сих пор современно звучит ее идея: «Следить надо за здоровыми, чтобы они не стали больными». Флоренс впервые показала влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, заложив таким образом основы современной про

Ее книги, особенно знаменитые «Записки об уходе», долгие годы оставались основным учебником для медицинских сестер. Сейчас они остались автопортретом Флоренс Найтингейл – с ее внимательным и проницательным взглядом, истинно английским юмором и любовью к больному человеку.

Основные принципы своей системы Флоренс изложила в уже названных «Заметках по уходу», которые переводились на разные языки. Популярность этой книги подтверждает и то, что русский перевод 1896 года был сделан с 28 английского издания. В «Заметках» она пишет о вещах, которые теперь кажутся элементарными и в чем-то даже устаревшими, но в XIX веке ее заявления произвели настоящий фурор, так как простейшие сведения о гигиене и психологии больного для многих оказались откровением. Позднее изложенные Найтингейл принципы станут общим местом в системе ухода за больными, например, аналогичная и столь же знаменитая книга хирурга Т. Бильрота во многом основывается на том, что говорила Флоренс.

Из главы «Общие замечания»

«Каждая женщина от природы сиделка – таково убеждение огромного большинства людей. На самом же деле большая часть даже профессиональных сиделок не знает азбуки ухода за больными. Что же касается бабушек, тетушек и маменек, то сплошь и рядом даже в образованных семьях они при уходе за больными творят величайшие несообразности – совершенно противоположное тому, что следовало бы делать.

Нужно строго исследовать то, что обычно называют «принять меры против болезни», т.е. лечиться лекарствами. Если бы врач прописал больному чистый воздух, чистоплотность и пр., то его осмеяли бы и сказали: «он ничего не прописывает». В действительности от приема лекарств и от искусственного лечения вообще никогда нельзя ожидать верного результата… Прием лекарств – дело второстепенное; главное же дело – правильная, гигиеническая обстановка и умелый, разумный уход за больными».

Из главы «О шуме и беспокойстве»

«Шум, наиболее вредный для больного, – тот, который его по тем или иным причинам волнует; при этом сила звуков, которые он слышит, имеет сравнительно небольшое значение. Если, например, по соседству идет какая-нибудь стройка, всегда сопровождаемая громким шумом, то этот последний будет гораздо меньше тревожить больного, чем говор или шепот в соседней комнате, когда больной сознает, что там говорят люди ему близкие.

Возмутительною жестокостью является разговор, ведомый шепотом в самой комнате больного, так как при этом последний неизбежно старается расслышать каждое слово, что стоит ему неимоверных усилий. По тем же причинам никоим образом не следует входить в комнату больного на цыпочках или производить тихо какую-нибудь работу; ходить нужно твердым шагом, но как можно быстрее, и точно так же не стараться уменьшать шум при производимой работе, но заботиться лишь о том, чтобы она была окончена как можно быстрее: сильно заблуждаются те, которые думают, что медлительность и бесшумность являются признаками рационального ухода за больными; напротив, признаками такового является быстрота, причем нужно стараться делать так, чтобы больной мог без малейших усилий по производимому шуму определить, что делать.

Из главы «Заботы о разнообразии»

«По личному опыту каждый человек должен знать, как невыносимо лежать на одном месте и видеть перед собою все ту же стену, не имея возможности посмотреть через окно на улицу. В этом отношении в особенности удручающим образом действует больничная обстановка. Даже опытные сиделки совершенно не заботятся об этом. Сами они не скучают, но больных, им порученных, заставляют томиться в безысходной тоске, считать мух на потолке и изучать трещины штукатурки. Им и в голову не приходит переставить, например, кровать больного так, чтобы он хоть сразу видел входящих и выходящих из комнаты, занять его приятным непродолжительным разговором, обрадовать его какой-нибудь новинкой.

Из главы «О сущности ухода за больными вообще»

«Главное искусство сиделки заключается в том, чтобы она умела сразу отгадывать желания больного. К сожалению, очень многие сиделки смешивают свои обязанности с обязанностями прислуги, а больного с мебелью, или вообще с вещью, которую нужно содержать в чистоте и больше ничего. Сиделка скорее должна быть нянею, любящей порученного ее попечению ребенка и понимающей все оттенки его голоса, предупреждающей все его, так сказать, законные требования, умеющей с ним говорить так, что и он ее понимает, хотя еще не умеет говорить.

– Не желаете ли вы чего-нибудь? – спрашивает неразумная сиделка, на что в большинстве случаев серьезно больные отвечают:

– Нет, ничего.

Нужно заметить, что человек действительно больной охотнее перенесет всевозможные лишения, чем примет на себя труд думать о том, чего ему собственно не хватает или в каком отношении уход за ним неудовлетворителен.

К чему каждодневно повторять одни и те же вопросы: «Вы, может быть, чаю хотите?» или: «Не желаете теперь скушать ваш бульон?» и т.п. Ведь ответы на эти вопросы заранее известны, а между тем они только раздражают больного.

Вообще сиделка должна отличаться молчаливостью и сдержанностью; сиделки-болтуньи и сплетницы мало пригодны. Чем солиднее сиделка, тем лучше. Болезнь – дело очень серьезное, и потому легкомысленное отношение к нему непростительно. Но прежде всего – нужно любить дело ухаживания за больными, иначе лучше избрать другой род деятельности».

О проветривании помещения и солнечном свете

Больной, по словам Найтингейл, в первую очередь нуждается в тепле и чистом воздухе: «Окна существуют для того, чтобы их открывать, а двери для того, чтобы их закрывать», – и сиделке не следует для проветривания комнаты распахивать дверь в прихожую, где коптят газовые рожки, а воздух пропитан запахом помоев и кухни. Нельзя ставить ночной горшок под кровать, – так как вредные испарения пропитывают матрас, – и конечно, недостаточно выливать его один раз в сутки.

Комнату больного пусть заливает солнце, очищающее воздух: «Все больные оборачиваются лицом к свету, подобно растениям, поворачивающим всегда к свету листья и цветы». В помещении должна царить идеальная чистота, для чего полы следует протирать мокрой, а не сухой тряпкой, натирать их воском, кроме того, выбивать ковры – истинные рассадники грязи. Самого больного, разумеется, следует периодически мыть: дрожит он подчас не из-за лихорадки, а из-за не перемененного вовремя белья. Кормление нужно строго регламентировать: даже запаздывание на десять минут может вызвать задержку в переваривании пищи на несколько часов.

О разнообразии и отсутствии шума

Каждый больной нуждается в разнообразии, потребность в котором настолько же сильна, как потребность голодного в пище. Так, один рабочий повредил себе позвоночный столб: болезнь была тяжелой и продолжительной, – перед смертью он изъявил желание последний раз взглянуть в окно. Две сестры исполнили его просьбу, хотя одна из них, когда его держала, надорвалась и заболела почти неизлечимой болезнью.

Больному вреден шум, но не тот, который громок, а тот, который причиняет ему наибольшее беспокойство, и возмутительная жестокость со стороны врача вести полушепотом разговор о больном в его же комнате; несчастный будет напрягаться все услышать и нервничать, а нет ничего хуже неизвестности. Больной должен сам научиться бороться со своей болезнью, и многое зависит от него самого, как это хорошо подметил один врач: «… Когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств».

О советах родственников и о мнимо больных

Посетители и близкие не должны мучить больного различными советами и наставлениями о том, как лечиться. «Если бы я им следовал, – писал один из таких несчастных, – то мне надо было бы объездить все курорты… Европы, исполнять всякого рода гимнастические упражнения, прибегать к массажу и пользоваться всеми укрепляющими средствами, какие только имеются в аптеках. Тогда как… врачи запретили мне всякие усиленные движения, всякие путешествия и прописали строжайшую диету».

Период выздоровления, подобно болезни, – особое состояние организма, проходящего через особые периоды. И к выздоравливающим, и к еще больным следует относиться как к детям. Нужно уметь различать мнимо- и истинно больных, поскольку уход за теми и другими диаметрально противоположен. Например, мнимые решительно отказываются от еды, когда им ее предлагают, однако, если оставить что-либо съестное на столе, то они ночью поедают все найденное, тогда как по-настоящему больной будет стараться похвастать перед врачом, сколь много он съел.

О качествах профессиональной сиделки

При уходе за больными часто впадают в две крайности: или потакают всем их прихотям и не оставляют ни на минуту в покое, или напротив, ограничиваются чисто внешними вещами, игнорируя душевное состояние подопечных. Первым грешат матери и жены, а вторым – сиделки и сестры милосердия. Уход должен быть разумным, и, в сущности, он сводится к внешне малозаметным, но чрезвычайно важным мелочам. Заботливая сиделка умеет читать в глазах больного, понимая каждое выражение его лица. Это не значит, что на него надо постоянно глазеть: личное участие сестры должно быть со стороны мало заметным, но должно ощущаться даже в те моменты, когда она отсутствует, но все происходит само собой – в этом и состоит трудность ухода. Больного следует избавить от странных вопросов, типа «не желаете ли чего-нибудь?» – ведь для больных самое тягостное – думать о том, чего же они, собственно, хотят, поэтому в большинстве случаев отвечают: «Нет, ничего». Дать точные сведения о больном по его же высказываниям гораздо труднее, чем обычно думают. В его устах слова «Я прекрасно спал» могут значить и десять часов, проведенных во сне и два часа дремоты в течение тяжелой ночи. Опытность – в приобретении наблюдательности, а не в количестве трудовых лет. Нельзя стать опытным на основании того, что «всегда так делалось», и это глупость, что «каждая женщина – от природы сиделка», поскольку даже считающие себя профессиональными сиделками, порой, не знают элементарной азбуки ухода.

Медаль Флоренс Найтингейл

14 мая 1912 года на IХ Международной конференции Красного Креста, проходившей в Вашингтоне, была учреждена медаль Флоренс Найтингейл в память добрых дел английской сестры милосердия, добровольно посвятившей всю свою жизнь уходу за больными и ранеными и улучшению санитарных условий в больницах. Эта медаль – высшая награда для сестер милосердия, которая присуждается в день рождения самой Флоренс Найтингейл – 12 мая, раз в два года.

Источник: http://www.crbtroick74.ru/med-sister/nightingale/

7. Екатерина Александровна Хитрово

В октябре 1855 года первое и второе отделение сестер Крестовоздвиженской

общины, в том числе начальница Общины А. П.Стахович, выехали

в Петербург-заканчивался оговоренный в уставе годичный срок

их пребывания на театре военных действий.

Сёстры Крестовоздвиженской общины

Лишь несколько наиболее

выносливых и крепких сестёр 1-го и 2-го отделения, увлеченных своим

высоким призванием, остались в Крыму на второй год Е.А. Хитрово

по просьбе великой княгини Елены Павловны, «соизволившей обратить особое

внимание на её неусыпную деятельность на избранном поприще», была

отпущена в Симферополь, чтобы «принять там в течение одного года

должность Главной сестры-настоятельницы Крестовоздвиженской общины

сестер попечения о раненых и больных».

Великая княгиня Елена Павловна

В связи с этим, Н.И. Пирогов,

один их руководителей Общины, пишет Комитету Одесской богадельни

следующее письмо:

«Крестовоздвиженская община, находящаяся

в середине самого театра войны, разделенная на отряды, составленная

из сестер ещё не приготовленных жить общиной, требует настоятельницы

зрелой духом и опытом. В целой России едва ли найдется другая Е.А.

Хитрово; поэтому на неё и пал выбор Высокой Покровительницы

Крестовоздвиженских сестер, и именно в то самое время, когда

обстоятельства требуют различных нововведений, касающихся направления

общины, и когда события указали на необходимость изменений для блага

страждущих и самого учреждения. Лучшего выбора нельзя было придумать.

Николай Иванович Пирогов- великий русский хирург

Е.А. Хитрово, одаренная всеми свойствами души, необходимыми для сестры

настоятельницы, приобрела трудно покупаемую опытность пребыванием своим

при одном из самых замечательных благотворительных учреждений нашего

отечества».

Екатерина Александровна Хитрово

5 Сентября 1855г. Е.А. Хитрово прибыла для встречи

с Н.И. Пироговым в Бельбекскую долину, где тот изложил ей свои взгляды

на задачи сестер Крестовоздвиженской общины. На первое место он поставил

«будущую нравственную контроль нашей хромой госпитальной

администрации», которую должны были взять на себя сестры милосердия.

Позже, 6 октября, Екатерина Александровна уже приступила к своим

обязанностям в Симферополе. «Хитрово – опытная женщина и по делам общины

много мне помогает», – писал великий хирург. При этом замечает,

что она не хочет быть главной начальницей Общины, именоваться

«превосходительством», а желает быть просто старшей сестрой».

Старший

врач при Общине Д. Даллас вспоминал: «Наши сердобольные сестры,

воодушевленные примером своей достойной начальницы и неутомимой старшей

сестры (Е.А. Хитрово) с мужеством преодолевают свое отвращение, чтобы

присутствовать при самых кровавых операциях, и в деле ухаживания

за ранеными достигают того самоотвержения, которым отличаются

сердобольные сестры запада» Под руководством этого замечательного врача

сестры практическим методом, ускоренным по необходимости, быстро

усваивали сложнейшие для своего времени профессиональные навыки.

По

воспоминаниям Е.М. Бакуниной, Хитрово, прибывшая в Общину в начале

сентября 1955г., «сама оставалась в платье и золотом кресте одесских

сестер. Умна и религиозна» .

Духовник Общины о. Арсений Лебединцев

пишет, что в Симферополе «20 числа [ноября 1855] г-жа Хитрово вступила

в должность сестры-настоятельницы Общины, мною приведена к присяге

и мною же возложен на неё крест общины». Но недолгим было

её подвижническое житие на новом поприще. На Сретение, 2февраля 1856 г.,

после смертельного заболевания тифом, Екатерина Александровна окончила

свой земной путь, а душа её устремилась к вечной Встрече с Тем, ради

Которого она служила ближним. Гроб с её телом был перевезен в Одессу

и погребен на кладбище Стурдзовской Общины при Воскресенской церкви. Знавшая на своем долгом веку множество сестер милосердия, Е.М.

Бакунина считала, что из них «только одна олицетворяла этот идеал –

это Екатерина Александровна Хитрово»

Н.И.Пирогов с большой теплотой

отзывается в своих письмах о Е.М.Бакуниной, Е.А.Хитрово и Е.П.Карцевой,

называя их «тремя столпами Общины» и особенно подчеркивая, что новая

начальница Общины Е. А.Хитрово, образованнаяЮ трудолюбивая и глубоко

преданная своему долгу женщина, имевшая большой опыт в воспитании

и обучении сестёр, «…сама ходит на дежурство, не стыдится скатывать

бинты и перевязывать больных и не величает себя превосходительством,

как Стахович…, а просто старшей сестрой…».

В апреле 1856 года

Общину постигло несчастье: скончалась заразившаяся тифом любимая

сестрами Екатерина Александровна.По рекомендации Н.И.Пирогова

на должность сестры настоятельницы Общины была приглашена, находившаяся

в это время в Екатеринославле Екатерина Михайловна Бакунина.

После получения известия о её кончине, вел. Кн. Елена Павловна в письме к Попечителю Ю. Е. Гагарину скорбно писала:

«… Вы легко можете понять, сколь велико мое сокрушение при мысли,

что не только сестры Креста, но и сестры Одесской богадельни лишились

ныне лучшей своей опоры в лице той, которую сам основатель сего

богоугодного заведения приготовил к этому святому призванию

и для которой дела человеколюбия сделались как бы второй жизнью.

Оставляя Одессу, Е.А.Хитрово принесла себя в жертву великому делу

хождения за героями страдальцами, славными защитниками Крыма,

проливавшими кровь свою за дорогое наше отечество. Имя её вспомнит

благодарное потомство, и будет благословлять оное с именем того,

кто был первым её руководителем на пути христианского самоотвержения…»

8. Екатерина Михайловна Бакунина

Великий хирург Николай Иванович Пирогов, говоря о неоспоримом вкладе в мировую историю русских сестер милосердия, к наиболее выдающимся среди них справедливо относил Екатерину Бакунину, чьи корни тесно связаны с тверской землей.

Родилась Екатерина Михайловна в 1810 году в семье дворянина — Михаила Михайловича Бакунина (1764—1847), бывшего губернатором Санкт-Петербурга и сенатором.Е. М. Бакунина приходилась двоюродной сестрой знаменитому анархисту Михаилу Бакунину и внучкой И. Л. Голенищеву-Кутузову.Е. М. Бакунина получила прекрасное, всестороннее образование. В своих воспоминаниях Бакунина пишет, что в юности была скорее «кисейной барышней»: занималась музыкой, танцами, рисованием, обожала морские купания в Крыму, домашние балы, где с удовольствием танцевала. Вовсе не слушала прежде лекций по естественным наукам и не ходила в анатомические театры.К моменту начала Крымской войны Екатерина Михайловна была солидной светской дамой сорока лет. В числе первых добровольцев она пожелала немедленно отправиться на фронт. Но попасть туда оказалось делом непростым. Родственники даже не хотели слышать о ее намерениях. Письменные просьбы в канцелярии великой княгини о зачислении в общину оставались без ответа. И все-таки благодаря упорству Екатерина Михайловна добилась своего. В Крестовоздвиженской общине она прошла начальную медицинскую подготовку. Когда врачи обучали ее в Петербурге азам медицинского дела, то, боясь простудиться в холодном климате зимой, в больницу на занятия ездила в карете, чем вызывала насмешки хирургов. Но двоюродный брат, офицер Александр, лучше знающий ее характер и волю, рассказывая ей про Крым, про скопления раненых и тифозных, сказал: «Ведь я тебя знаю, тебе теперь еще больше захотелось туда ехать». Тогда желая испытать себя, она стала ежедневно посещать «самую гнусную» из московских больниц.Лики милосердия. Письма Крымской войны 21 января 1855 года Бакунина в числе сестер Крестовоздвиженской общины начала работу на театре военных действий в бараках осажденного Севастополя, где кровь лилась рекой.Николай Иванович Пирогов в своих воспоминаниях с восхищением и уважением пишет не только о бескорыстии, редком трудолюбии, но и о мужестве и бесстрашии сестры Екатерины. Пирогов вспоминал: «Ежедневно днем и ночью можно было застать ее в операционной, ассистирующей при операциях, в то время когда бомбы и ракеты ложились кругом. Она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской натурой». Вдохновляло сестер и то, что фронтовое начальство ценило их помощь, приравнивая ее к подвигу. Сам Пирогов, а также посещавшие госпитали вице-адмирал П. С. Нахимов, генералы считали их незаменимыми помощницами. «Нельзя не дивиться их усердию при уходе за больными и их истинно стоическому самоотвержению», — говорили многие, видевшие их труд. По поручению Пирогова Екатерина Михайловна в конце 1855 года возглавила новое отделение медсестер для перевозки раненных в Перекоп. Позднее она получила предложение возглавить Крестовоздвиженскую общину. Великий хирург пишет ей в письме: «Не отговаривайтесь и не возражайте, здесь скромность неуместна… Я вам ручаюсь, Вы теперь необходимы для общины как настоятельница. Вы знаете, ее значение, сестер, ход дел, у Вас есть благонамерение и энергия.… Не время много толковать — действуйте!» На этом посту Бакунина оставалась вплоть до 1860 года. Она ездила по всем военным госпиталям Крыма и «сделалась примером терпения и неустанного труда для всех сестер Общины».«Община — не просто собрание сиделок, — подчеркивал Пирогов, — а будущее средство нравственного контроля госпитальной администрации». На должности госпитальной обслуги, а также на заведование складами были взяты только сестры независимой Крестовоздвиженской общины.Одним из ярких представителей такого «нравственного контроля» стала Екатерина Михайловна Бакунина.

Карьера сестер милосердия определяется мнением о них раненых, местных руководителей общины, Николая Ивановича Пирогова и великой княгини Елены Павловны. И не могли своей властью госпитальные чины ни наградить, ни разжаловать их. Не могли чиновники и заинтересовать сестёр «войти в долю»: их позиция была твёрдой. Эту позицию выразила Екатерина Михайловна. Она так сказала о своей главной цели: «Я должна была сопротивляться всеми средствами и всем своим умением злу, которое разные чиновники, поставщики и пр. причиняли в госпиталях нашим страдальцам; и сражаться и сопротивляться этому я считала и считаю своим священным долгом».

Источник: https://www.peoples.ru/state/statesmen/ekaterina_bakunina/

Медаль «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»

В коллекции персональных фондов Военно-медицинского музея хранится Медаль «Сестра милосердия Екатерина Бакунина». Награда является формой общественного признания и поощрения за заслуги перед людьми, обществом и государством. Девиз награды: «Долг. Подвиг. Милосердие».

Медаль носит имя легендарной сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной – одной из основоположниц сестринского движения в условиях военных действий и героини двух войн XIX века (Крымской и Русско-Турецкой). Великий хирург Николай Иванович Пирогов, говоря о неоспоримом вкладе в мировую историю русских сестер милосердия, к наиболее выдающимся среди них относил Екатерину Бакунину.

Медаль учреждена в память 200-летия со дня рождения, занесения имени Екатерины Бакуниной в Золотую Книгу Санкт-Петербурга и в знак признания исключительных заслуг Е.М. Бакуниной в области медицины и благотворительной деятельности, а также в целях прославления и популяризации имени и деяний прославленной сестры милосердия.

Медаль является общественной неправительственной наградой, поставленной на федеральный геральдический учет в установленном для общественных наград порядке.

Медалью награждаются лица, получившие общественное признание за заслуги в области медицины, здравоохранения и благотворительности в медицинской сфере, а также медицинские учебные заведения, сестричества, организации, предприятия общественные объединения и коллективы за большой вклад в развитие отечественной медицины, здравоохранения, общественно-полезную деятельность, благотворительность и меценатство в области медицин и социального служения.

В экспозиции нашего музея, в зале «Музей Красного Креста» посетители имеют возможность более подробно ознакомиться с историей создания Международного общества Красного Креста, целью которого является организация международной, частной и добровольной помощи пострадавшим на войне, без различия звания и национальности.

Источник: https://vk.com/@milmed_spb-medal-sestra-miloserdiya-ekaterina-bakunina

9. Елизавета Карцева

Елизавета Петровна Карцева родилась в 1823 году в Новгородской губернии в дворянской помещичьей семье. Ее отцом был известный русский боевой адмирал Петр Кондратьевич Карцев, отличавшийся приверженностью идеям Вольтера. Он участвовал в битве при Чесме (1770), командовал кораблем «Изяслав» в сражении при Гохланде (1788). В 1798 году во главе пяти кораблей отправился в Англию для участия в военных действиях против Франции, а в следующем году отплыл в Средиземное море на соединение с Ушаковым. Позже был членом Адмиралтейств-коллегии, членом Государственного Совета и директором Морского кадетского корпуса1, из стен которого вышла замечательная плеяда морских офицеров и выдающихся ученых-мореплавателей.

Детство и юность Лизы были наполнены благополучием и удовольствием. Когда началась Крымская война и вся Россия сопереживала бедствиям на театре военных действий, чуткая Елизавета, как и многие, не могла остаться равнодушной.

25 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя. Русские раненые воины умирали, не получив своевременно медицинскую помощь, не хватало рук, госпиталя под обстрелом врага разрушались. Великая княгиня Елена Павловна (вдова Михаила Павловича, младшего брата Николая I), чтобы облегчить страдания раненых защитников Севастополя, задумала организовать женскую помощь раненым и больным на поле битвы. Она обратилась с воззванием к русским женщинам, желающим принять на себя высокие и трудные обязанности сестер милосердия в перевязочных пунктах и подвижных лазаретах. В ноябре 1854 года Великая княгиня Елена Павловна учредила Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия2.

С этого момента судьба Елизаветы Карцевой была решена. Она стала сестрой милосердия. Вероятно, Елизавета обладала огромной силой воли. В те годы покинуть свой дом и отправиться на войну, для молодой девушки было делом неслыханным , для кого-то даже безумным или безнравственным. Отправляясь в дальний путь, она горела желанием приносить посильную помощь раненым и умирающим воинам, именно там, на месте боевых действий, где идет ожесточенная борьба с неприятелем.

349 дней защитники Севастополя отбивали атаки врагов, а рядом с ними были сестры милосердия, восхищавшие современников своим самопожертвованием и участием. Обученные и работающие под руководством выдающегося русского хирурга Н.И. Пирогова, они проявляли чудеса гуманизма и милосердия.

Е.П. Карцева вместе с группой сестер прибыла в Крым в 1855 году. Елизавету Карцеву назначили старшей сестрой в один из отрядов сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, работавших в симферопольских госпиталях. Она «принялась совестливо за дело, и мы в семь дней так поставили запущенный госпиталь на ноги, что теперь не узнаешь. Отдали вместе с нею смотрителя под следствие, завели контрольные дежурства из сестер»3, – писал Н.И. Пирогов в письме к жене.

Священник С.К. Махаев так писал о Е.П. Карцевой в своей книге «Подвижницы милосердия»: «Вся сгорая жаждой подвига, вся отдавшись новому для нее делу помощи страждущим, она быстро изучила его под руководством знаменитого Пирогова, сразу угадавшего, какое огромное любящее сердце бьется в груди этой самоотверженной женщины»4.

В своей плодотворной деятельности Карцева была неутомима. С ее прибытием «была введена настоящая гармония в воззрениях и действиях общины. Она не только умело руководила сестрами, но и сама делала решительно все: перевязывала раны, давала лекарства, варила пищу, боролась со злоупотреблениями в госпиталях и т.д. Все любили Елизавету Петровну. «Истинная мать родная» – так часто отзывались о ней больные и сестры. Н.И. Пирогов, высоко ценивший плодотворную деятельность Е.П. Карцевой, отмечал, что она, несмотря на то что мала ростом, так славно работает в госпитале, что любо смотреть, и называл ее «третьим столпом» общины (вместе с Е.А. Хитрово и Е.М. Бакуниной). Сестры милосердия, руководимые Елизаветой Карцевой, работали в двух госпиталях, куда привозили труднейших раненых и ампутированных5.

Вот как об этом времени писал Л.Н. Толстой: «Большая, высокая темная зала – освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, – была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек <...> Сестры, со спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезливого сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарствами, с водой, бинтами, корпией мелькали между окровавленными шинелями и рубахами»6.

Если бы не сестры милосердия, то, выражаясь словами Н.И. Пирогова, «больные лакали бы вместо сытного супа помои и лежали бы в грязи»7. В солдатских сапогах, утопая в грязи, обходили сестры одну за другой намокшие палатки и, стоя на коленях в грязи и крови, делали перевязки, кормили, поили раненых. Их поступало ежедневно от 500 до 3000 человек. Одной дежурной сестре приходилось ухаживать за 100–200 тяжело- или 300–400 легкоранеными. Дни и ночи они не покидали своего поста. Их чуткое отношение и доброта облегчали страдания людей.

Осенью 1855 года после окончания университета в Крым приехал С.П. Боткин и вместе с группой молодых врачей начал работать в тифозных бараках. Уход за больными здесь осуществляли сестры под руководством Карцевой8. Ежедневно соприкасаясь с больными, сестры милосердия нередко заражались тифом и холерой. Елизавета Петровна тоже переболела тифом.

С декабря 1854 по январь 1856 года в Крыму работали около 250 сестер милосердия; более 20 из них умерли при исполнении своих обязанностей, в их числе была и сестра-настоятельница общины Е.А. Хитрово9.

18 мая 1856 года был заключен Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну. Однако госпиталя оставались переполненными ранеными и больными воинами и сестры милосердия продолжали свою работу. Как и раньше велась борьба со злоупотреблениями военных чиновников. Так, в марте 1856 года благодаря прозорливости Е.П. Карцевой были вскрыты крупные хищения продовольствия военными чиновниками продовольственных складов и военно-временных госпиталей10.

В октябре 1856 года последние отряды сестер милосердия Крестовоздвиженской общины покинули Крым. До 1860 года сестрой-настоятельницей общины была Екатерина Бакунина. После нее семь лет общину возглавляла Елизавета Карцева. Под ее руководством выросла большая группа образованных и преданных своему делу сестер милосердия. Покинув общину, Карцева с 1867 по 1870 год трудилась в московской лечебнице им. Лепешинской.

В конце 1860-х годов в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах (с 1879 года – Российское общество Красного Креста) видную роль начал играть Сергей Петрович Боткин, ставший инициатором создания общины сестер милосердия в Петербурге, получившей название Святого Георгия. В 1870 году по его рекомендации настоятельницей была приглашена Елизавета Петровна, которой было предложено устроить новую общину. С.П. Боткин хорошо помнил ее энергичность и самоотверженность по совместной работе в госпиталях Симферополя. Карцева с увлечением отнеслась к этому делу и создала общину с училищем по подготовке фельдшериц, привлекая в это учреждение при помощи Боткина лучшие медицинские силы на преподавательские и другие должности. Например, Н.В. Склифосовский преподавал и принимал экзамены у фельдшериц.

В 1876 году Елизавета Петровна отправилась в Черногорию и там ухаживала за ранеными черногорцами во время их войны с турками. Отважные черногорцы восхищались самоотверженностью Карцевой и ее сподвижниц, их отзывчивым, участливым отношением к страданиям больных и раненых воинов. Они называли ее «черногорской майкой» (матерью). Внешне слабенькая и тщедушная, Елизавета Петровна обладала огромным запасом нравственных сил. Когда она уезжала, черногорцы тепло провожали ее и в знак признательности целовали ей руки. Черногорский князь в своем письме к Карцевой написал: «В ту минуту, когда Вы возвращаетесь на Родину, радуюсь, что могу быть относительно Вас и Ваших любезных и преданных сотрудниц истолкователем благодарности своей страны, особенно раненых и больных, которые благословляют благодетельные руки, успокоившие их страдания»11.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, а в мае неутомимая Карцева снова отправилась в дальнюю дорогу во главе отряда из 27 сестер общины Святого Георгия. Вскоре к ним присоединились еще 20 женщин. Сначала они действовали вдоль румынской железной дороги, обеспечивая прием раненых с санитарных поездов. Это был первый отряд сестер милосердия, которому было разрешено работать в войсковом районе, оказывая помощь раненым под огнем неприятеля. Во время ожесточенных боев на Шипке через их руки прошли около 3000 раненых.

В период осады Плевны сестры общины Святого Георгия работали в подвижном полевом лазарете 5-й пехотной дивизии в непосредственной близости от боевых действий. После неудачного третьего штурма крепости лазарет был буквально завален ранеными, которые приходили и приползали с поля боя. В конце августа их скопилось более 1000 человек. Они лежали на соломе у медицинских шатров, ожидая помощи. Врачи и сестры работали сутками. Их самоотверженность отразил в своих воспоминаниях родной брат Елизаветы Петровны, бывший командир 3-й пехотной дивизии П.П. Карцев, не видевший сестру два года. «Чтобы войти в шатер нужно было пробираться между рядами лежавших раненых. Внутренность шатра представляла ужасающее зрелище. Вскрикивания, стоны, хрипение, бред – все это смешалось в какой-то раздирающий душу гул. Посредине шатра стояла высокая фигура солдата, в шинели и амуниции <...> Опаленное лицо его казалось черным; только левая со¬дранная щека висела вместе с выбитым глазом, а на ее месте зияла черно-красная яма. В конце шатра несколько докторов, без сюртуков, суетились с засученными рукавами возле столов, на которых лежали голые люди, а вокруг пахло кровью и хлороформом. У одного ампутируемого стояла моя сестра. Увидев меня, она быстро подошла и, целуя, проговорила: «Здравствуй и, ради бога, уходи скорее. Теперь, видишь, некогда слова сказать. Приходи после, когда управимся». Поспешив на воздух, мне страшно было оглянуться. Из шатров ежеминутно выносили умерших, клали тут же ряды трупов, покрытых простынями и шинелями»12.

Будучи 54 лет от роду Карцева вместе с русскими войсками совершила переход через Дунай, пересекла Балканы и перебралась через Шипкинский перевал, так как нужна была помощь за Балканами, где усилилась эпидемия тифа13.

Карцева служила примером для сестер своего отряда. Условия, в которых приходилось работать сестрам милосердия общины Святого Георгия, описаны Н.И. Пироговым: «…грязная местность Богота, на которой стоял госпиталь № 69, постоянно прибывающие и отбывающие транспорты с больными и ранеными, недостаток в кроватях и топчанах и еще более в теплой одежде, сделавшейся необходимой в позднее время года, делали положение больных <...> непривлекательным. И можно ли требовать, чтобы они были успешными, когда перетасовка больных из палаток на телеги, из телег в палатки при сырой и ненастной погоде, холодных ночах и невообразимо густой и топкой грязи, окружавшей госпиталь, совершалось почти ежедневно и даже нередко в темное и ночное время»14.

Тягостные каждодневные лишения, в которых оказались женщины из этого отряда в Боготе, с трудом поддаются описанию: «Весь госпиталь раскинут на вспаханном поле: и потому – грязь непроходимая и до того клейкая, что через несколько шагов вы таскаете как бы страшные кандалы; а при малейшем дожде до того скользко, что двигаешься с постоянным страхом. Зимой со всех сторон занесены палатки госпиталя. Сестры сильно перезябли, они помещаются доселе в юртах – дырявые стены юрт дают свободный ход всем четырем ветрам, дождь и снег проскользают постоянно неожиданными гостями. Пол промерзший; а после полудня или после топки – грязь и слякоть. К утру юрты так стынут, что нужно отогреть заледеневшие сапоги прежде, чем надеть их. Если ночью была вьюга, то платья выгребают из-под снега и тут же надевают их. Одна из сестер слегка отморозила себе ноги. Все эти невзгоды переносятся пока бодро и весело, всякий новый сюрприз в юрте, вроде ледяных сосулек <...> застывших сапог, отогреваемых на жаровне, возбуждает смех. Серьезно больных <...> нет, но прихварывают постоянно. Старушка (Карцева) переносит пока войну геройски»15.

Только после личного доклада Н.И. Пирогова главнокомандующему в палатку Елизавете Петровне поставили одну железную печку. Сама же Карцева писала о себе в Россию: «Не тоскуйте обо мне! По милости Господа, я молодцом, и, кроме начавшегося к осени ревматизма, никаких недугов не знаю»16. Да, эта немолодая женщина стойко переносила все невзгоды, физически тяжелый труд. Она показала себя энергичной и деятельной, являя собой для других сестер милосердия образец для подражания.

Скончалась Елизавета Петровна на своем посту сестры-настоятельницы созданной ею Георгиевской общины Российского общества Красного Креста на 76-м году жизни в 1898 году. Профессор Н.Я. Чистяков говорил: «Община ей обязана всей своей организацией, всем своим внутренним строем, а главное своим духом самоотверженного бескорыстного служения страждущим»17.

Жизнь Елизаветы Петровны Карцевой – яркий пример беззаветной любви к людям, являющейся лучшим украшением человеческого сердца. Она достойно встречала и преодолевала все опасности на своем жизненном пути. Вся ее жизнь – бескорыстная доблесть.

1. См.: История рода Карцевых // http://www.koipkro.kostroma.ru/Sledovo/Shared%20Documents/

2. Подробнее см.: Тернова Н. Дарья Михайлова – знаменитая и бесстрашная // http://zolotoivozrast.ru/article/theme4/theme4_80.html?curPos=20

3. Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950. С. 83.

4. Анискович Л. Елизавета Петровна Карцева // http://www.srpska.ru/article.php?nid=14772

5. См.: Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. С. 85.

6. Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. М., 1981. С. 50.

7. Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. С. 59.

8. См.: Шибков А.А. Первые женщины-медики России. Л., 1961. С. 38.

9. См.: Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. С. 132.

10. См.: Шибков А.А. Первые женщины-медики России. С. 4.

11. Шибков А.А. Женщины России в медицинской школе и на войне (до XX века). Л., 1957. С. 62–63.

12. Кацнельбоген А.Г. Подвиг милосердия (очерки истории профессии медицинской сестры). Волгоград, 1983. Рукопись. Л. 24.

13. Руският Червен Кръст и Българи - Червено - Кръесци в освободителната война 1877–1878. София, 1978. С. 133.

14. Не смолкает эхо над Балканами. Воспоминания. Письма. Публицистика. Статьи. М., 1988. С. 249–250.

15. Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 2001. С. 108–109.

16. Там же. С. 109–110.

17. ГИА Ленинградской области. Ф. 403. Оп. 1.Д. 318. Л. 1об.

Источник: https://n-terno.livejournal.com/4338.html

10. Ольга Терехова

Сёстры милосердия, ангелы земные,

Добрые и кроткие, грустные немного,

Вы, бальзам пролившие на сердца больные,

Вы, подруги светлые, данные от Бога.

Вам – благословение, сёстры душ усталых,

Розаны, расцветшие там, на поле битвы,

И в крестов сиянии ярко-ярко-алых

Тихо принимавшие раненых

Володя Палей

Июнь 1915 года

1 августа 1914 года Германия объявила войну России.

Война – это всегда трагическая страница истории человечества. Но именно в годину тяжких испытаний проявляется подлинный дух народа, патриотизм, стойкость в борьбе, верность долгу. Нравственный подъём нации рождает милосердие и сострадание к людям, терпящим бедствия и в тылу, и на войне.

Желание постоять за честь Родины было едва ли не всеобщим – патриотический подъём охватил всю страну.

Почти в каждом губернском и уездном городе спешно развёртывались лечебные учреждения; печать призывала богатых людей предоставить под лазареты, госпитали, санатории для выздоравливающих раненых дачи, усадьбы.

На фронт рвались из городов, станиц и сёл необъятной России, и не только мужчины. Подвиги русских женщин не раз удивляли и восхищали нас. Они всегда были готовы помогать мужчинам в трудную минуту. Стремились они и к участию в военных действиях. Количество женщин и девушек, желавших сражаться с врагом, исчислялось сотнями. Они в массовом порядке записывались на курсы сестёр милосердия.

«Белые голубки» Тамбовского края, которые проявляли в годы Первой мировой войны милосердие, доброту, заботу, любовь к страждущим, ещё и жертвовали собой во имя Победы.

Мы отдали всё, что имели,

Тебе, восемнадцатый год!

Сплошные дожди и метели,

«Степной» и «Ледовый» поход.

Эти стихи принадлежат перу Ольги Николаевны Тереховой, удостоенной награждения двумя солдатскими крестами Святого Георгия Победоносца, а также офицерским Георгиевским крестом 4-й степени, боевыми наградами, которые давались солдатам и офицерам за исключительные храбрость и мужество.

Она родилась в городе Тамбове в семье офицера Николая Васильевича Терехова. В 1911 году Оля Терехова окончила Тамбовскую женскую гимназию. Впереди у неё была целая жизнь, полная надежд. Девушка пишет стихи, хорошо рисует, занимается музыкой. Но начинается война с Германией, и Оля поступает на курсы сестёр милосердия.

Окончив их, она вместе с подругами по гимназии отправляется на фронт, попав в Галицийскую битву между русскими и австро-венгерскими армиями – один из важнейших эпизодов Первой мировой войны, где снова победоносно сверкнуло русское оружие.

На фронте Оля перевязывает раненых. А в одном из боёв, при прорыве австрийцев, заменяет убитого пулемётчика и сражается до тех пор, пока не приходит помощь. За это Олю награждают первым солдатским Георгиевским крестом.

В 1915 году отважная девушка удостоена второго Георгиевского креста и произведена в офицеры. За очередной подвиг её награждают офицерским крестом Святого Георгия 4-й степени.

14 августа 1916 года Румыния, преодолев двухлетние колебания, объявила Австро-Венгрии войну. Потеряв в боевых действиях 1916 года почти всю свою территорию и около 250 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, Румыния практически выбыла из войны. Пришедшие на помощь румынской армии русские войска остановили в декабре 1916 года – январе 1917 года австро-болгаро-германские войска на реке Сирет. Был создан Румынский фронт Русской армии.

На Румынский фронт попадает и Оля Терехова. Она получает ранение и направляется на излечение в Новочеркасск, где с горечью узнаёт об отречении государя императора Николая II от престола. В это время на Дон со всей России к генералу Алексееву стекаются патриоты. Там русские генералы Алексеев, Корнилов и Деникин формируют Белую армию ради спасения России. Именно тогда в Новочеркасске организуется Белое движение Юга России.

Понимая, что надо спасать Родину, Оля, так и не долечившись после ранения, вступает в ряды Белой добровольческой армии. Хрупкая на вид девочка с погонами штабс-капитана и тремя Георгиевскими крестами на груди, она проходит тернистый путь Первого Кубанского похода Белой армии генерала Корнилова, который позже назовут «Ледовым походом».

Это был очень тяжёлый поход для Белой добровольческой армии – зимой, в голой степи, при сильном, насквозь пронизывавшем ветре, когда погода менялась по нескольку раз в день: то шёл проливной дождь, то ударяли лютые морозы, и мокрая одежда замерзала на воинах, как панцирь.

В довершение всего в середине марта произошло ещё и жесточайшее столкновение, которое вошло в историю как бой у станицы Новодмитриевской (его позже и стали подразумевать под названием «Ледяной поход»), а также предшествующие ему и последующие переходы по покрытой настом степи.

Однажды на марше к ней подошёл молодой ротмистр и предложил поднести её тяжёлую сумку с бинтами. Обычно она отказывала, а тут, взглянув на офицера, позволила помочь. Они оказались земляками и даже учились в соседних гимназиях.

Вскоре ротмистр Попов, офицер Марковского полка, и Оля Терехова, офицер Корниловского полка, объявляют себя женихом и невестой, намереваясь обвенчаться после войны в родном Тамбове. Оля Терехова в офицерских цепях Корниловского полка идёт в штыковую атаку на штурм Екатеринодара, и Белая гвардия врывается в город. Но когда на улицах города православное войско бьётся с большевиками, погибает командующий Белой армией генерал Лавр Георгиевич Корнилов, и наступление белых решено прекратить.

При отходе из Екатеринодара в темноте Оля наткнулась на окопы, в которых расположились мальчишки-кадеты. Многие из них были ранены и буквально истекали кровью. Оля кинулась перевязывать кадетов, говоря, что надо отходить, на что ей ответили: «Мы поклялись, что никто из нас не отступит, пока не отомстим большевикам за смерть командующего генерала Корнилова. Мы погибнем, но не отступим». Оля, поняв, что ей не уговорить мальчишек, кинулась на поиски кого-либо из высшего начальства и наткнулась на генерала Богоевского, который на клочке бумаги, положенной на офицерский погон Оли, написал приказ кадетам отойти и приложил печать. Вскоре Оля с приказом генерала вновь очутилась в окопе у кадетов, и их эвакуировали в тыл.

Все эти годы Гражданской войны Оля находится на передовой. Её жених, ротмистр Попов, с конной группой генерала Мамонтова уходит в рейд с казаками по глубоким тылам Красной Совдепии. На их пути лежит Тамбов, и он встречается там с Олиной мамой, передав ей поцелуй от Оли…

В 1919 году жених Оли, ротмистр Попов, погиб под Орлом.

Бедная Оля, убитая горем, продолжает сражаться за «великую, единую и неделимую Россию» в армии генерала Врангеля. И там, перевязывая пленных раненых красноармейцев, она заражается тифом.

Когда Белая армия генерала Врангеля уходит морем в Турцию, для больной Оли на пароходе не находится места. Её оставляют с другими больными тифом лежащей на носилках у самого пирса. Однако в последний момент перед отходом парохода на пирсе появляются офицеры Марковского полка, друзья её погибшего жениха. Увидев Олю лежащей без сознания на носилках, они, перевязав ей бинтом голову и накрыв офицерской шинелью, проносят её на отходящий пароход как раненую.

Оля так и не перенесла болезни. Она умерла на чужой земле – в Турции, на третий день после прибытия. Её боевые соратники, белые офицеры, накрыв Олю боевым знаменем и отдав ей все почести воинского ритуала, поклялись на её могиле, пока в них бьётся сердце, помнить Олю Терехову – русскую девушку из Тамбова, офицера и героя двух войн.

Олины дневники и письма – это всё, что осталось в Тамбове от той семьи: могилка Олиной мамы затерялась где-то на кладбище, и её уже невозможно найти. Оля, как и её отец, лежат далеко от Родины (офицер Николай Васильевич Терехов умер в эмиграции, в Берне). Жених Оли, ротмистр Попов, похоронен где-то в Центральной России.

Они были настоящими русскими людьми и любили свою страну и свой Тамбов.

И таких имён в истории нашей страны очень много. Совсем юные девчонки, которые всей душой и сердцем болели за вотчину, за родную землю и честь русского человека. Наши девушки и женщины, готовые поддержать солдата… мужа, брата. Наши сильные духом, отважные «Белые голубки»…

Екатерина Тенюкова

11. Зинаида Туснолобова- Марченко

Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна - бывшая санитарка 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта, старшина медицинской службы в отставке; инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы.

Родилась 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово, ныне Россонского района Витебской области Белоруссии, в крестьянской семье. Русская. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.

Окончила неполную среднюю школу. Жила и работала в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области лаборантом-химиком треста "Ленинскуголь".

В Красной Армии с 1942 года, окончила курсы медицинских сестёр. В действующей армии с апреля 1942 года.

Санитарка 849-го стрелкового полка (303-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт) рядовой Зинаида Туснолобова за 8 месяцев пребывания на фронте вынесла с поля боя 128 раненых. В феврале 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской области была тяжело ранена, обморожена. Врачи спасли ей жизнь, но она лишилась рук и ног.

С 1943 года старшина медицинской службы Туснолобова З.М. - в отставке. Выступала перед рабочими уральских заводов, по радио. В мае 1944 года, когда линия фронта приблизилась к её малой родине, обратилась к воинам 1-го Прибалтийского фронта. Её письмо зачитывали повсеместно. На орудиях, танках, самолётах появились надписи "За Зину Туснолобову".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Туснолобовой-Марченко Зинаиде Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Осенью 1965 года Международный Комитет Красного Креста наградил З.М. Туснолобову-Марченко медалью Флоренс Найтингейл. Она стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почётной награды.

Вместе с мужем-фронтовиком жила в городе Полоцке Витебской области Белоруссии, вырастила двоих детей, вела большую партийную и общественную работу.

Скончалась 20 мая 1980 года. Похоронена в Полоцке, на Красном кладбище.

Награждена орденом Ленина (06.12.1957), орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.